你的身心貌合神離了嗎?【正念減壓(MBSR)入門:給初學者的基礎指南】

回想一下,某個平凡的上班日早晨,在吃早餐的時候,心裡想的是今天會議的待辦事項;當你通勤時,身體在車上,思緒卻早已飄到晚上的聚會。我們的身體時常與心智分道揚鑣,過著「貌合神離」日子。

這種身心分離的狀態,已經是現代人的常態,在我的MBSR課堂上,有一位學員的比喻非常傳神,他說他感覺自己平常就像四散的拼圖,但透過正念的練習,感覺自己一片片拼回來,感覺到一種「重新整合後的身心合一與完整」。

「正念」(Mindfulness),就是一場溫柔的邀請,邀請我們,重新學習如何讓身心安穩地「同在」。

正念來自哪裡?

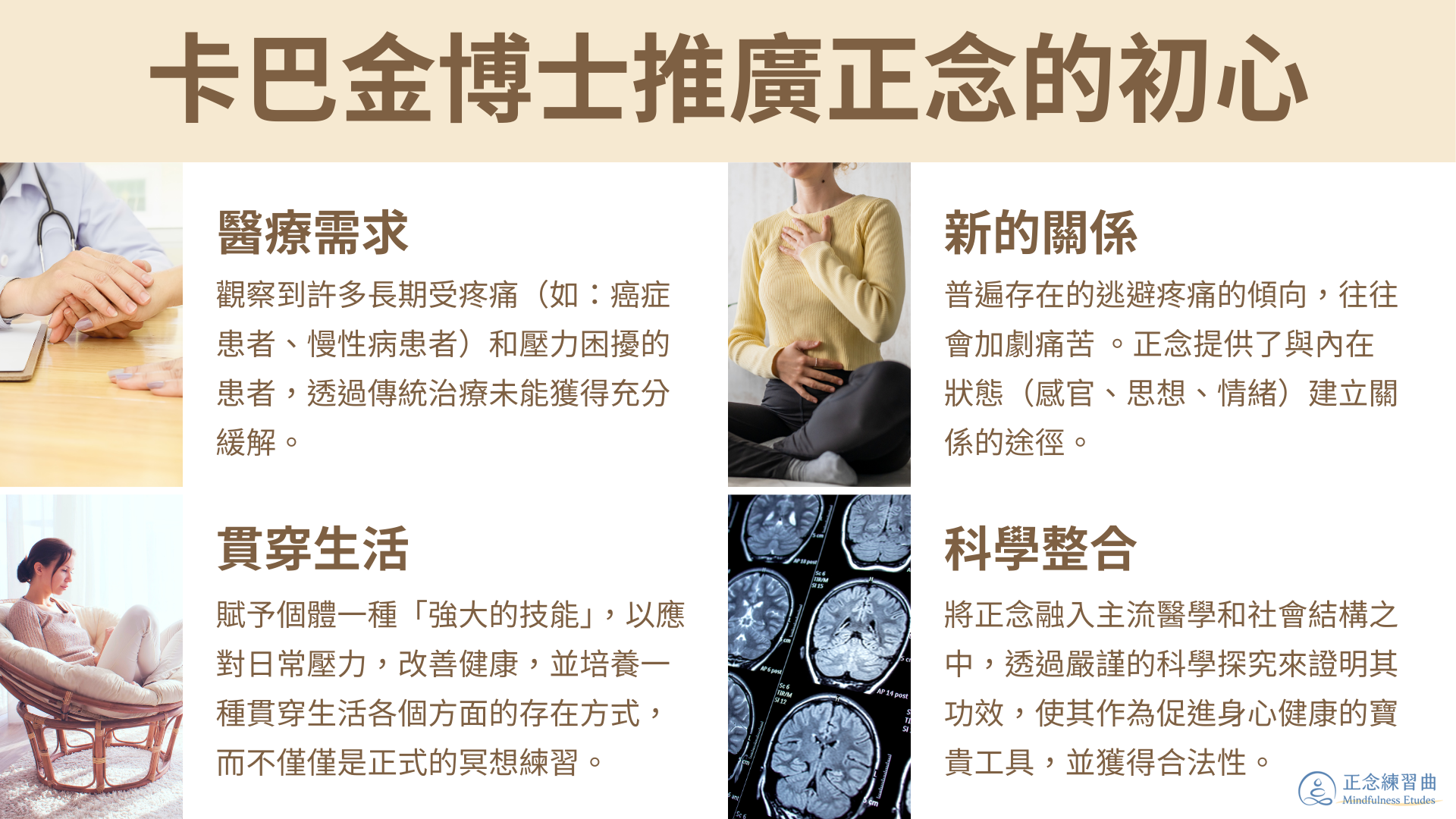

正念(Mindfulness)源自佛教禪修,經由美國分子生物學家 Jon Kabat-Zinn(喬恩·卡巴金) 在 1979 年將這套禪修訓練方法去宗教化,以科學化與醫學化的模式進行,因而逐漸進入現代社會,被廣泛應用於醫療、教育、職場與運動。卡巴金博士將正念帶入臨床實驗,在麻州大學附設醫院創立了減壓門診,也就是現在我們所知的正念減壓(MBSR)八週課程,協助慢性疼痛患者與承受高壓的人們改善生活品質。現在正念已經成為跨宗教、跨文化的身心鍛鍊方法。

什麼是正念?

正念的核心定義是 「在當下透過有意識的專注,以不帶評價方式,如實地覺察每一個片刻。」(Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgementally; Kabat-Zinn, as cited in Mindful Staff, 2024)。

正念強調「當下、中性、客觀、如實」地觀察自己的念頭、身體感受、情緒,以及外在互動與環境。這個定義來自卡巴金博士,也是正念研究與實踐的核心共識。

在日常生活中,我們常處於「自動導航」(Auto-pilot)的狀態:身體在運作,思緒卻飄走,或者被過去的經驗與慣性綁架。這些慣性模式,讓我們很習慣用「消滅、壓抑、控制或逃避」的策略來應對壓力。關鍵的差異在於正念並不試圖消滅壓力,而是透過覺察,如實地看見真實的狀態,並培養專注力,讓我們更帶有覺知地選擇如何回應生活變化。

在2014年的《時代雜誌》稱正念減壓為一場「革命」,因為這顛覆了西方長久以來的壓力處理方式:從「對抗」轉向「接納與覺察」。

身在這裡,心在哪裡?認識兩種心智運作模式

在正念裡,區分兩種不同的運作模式十分重要:

- Thinking Mind(思考心智):

與判斷、分析、價值觀有關,習慣於高速運轉,常停留在過去或未來。這與正念認知療法(MBCT;Segal, Williams, & Teasdale, 2002;Crane, 2009)中所說的 Doing Mode(行動模式)相呼應。行動模式強調「解決問題」與「縮短差距」,大腦會不斷比較「現在的狀態」與「理想狀態」,並努力填補兩者之間的落差。這對於學習與工作十分有用,但當面對情緒或壓力時,這種模式往往會帶來無窮的擔憂、焦慮與自動反應。

- Awareness(覺察):

與五官感受相關,是當下、如實的體驗。這與正念認知療法(MBCT)中(Rebecca Crane, 2009) Being Mode(存在模式) 相對應。存在模式並不急於解決或改變什麼,而是透過開放、接納的態度,去感受「正在發生的經驗」。例如,單純覺察呼吸的起伏、覺察此刻的聲音或身體的感覺,便是存在模式的實踐。

我們大多數時候依靠 Thinking Mind/Doing Mode,卻很少真正活在 Awareness/Being Mode。正念練習的目的,並不是要完全拋棄思考心智或做事模式,而是幫助我們在需要時能夠「切換」,從自動導航的慣性中鬆開,回到當下,體驗正在發生的一切。

正念不只是自我覺察,還有更多科學證實的益處

越來越多研究指出,持續正念練習能帶來深遠的身心改變:

- 改善大腦功能:

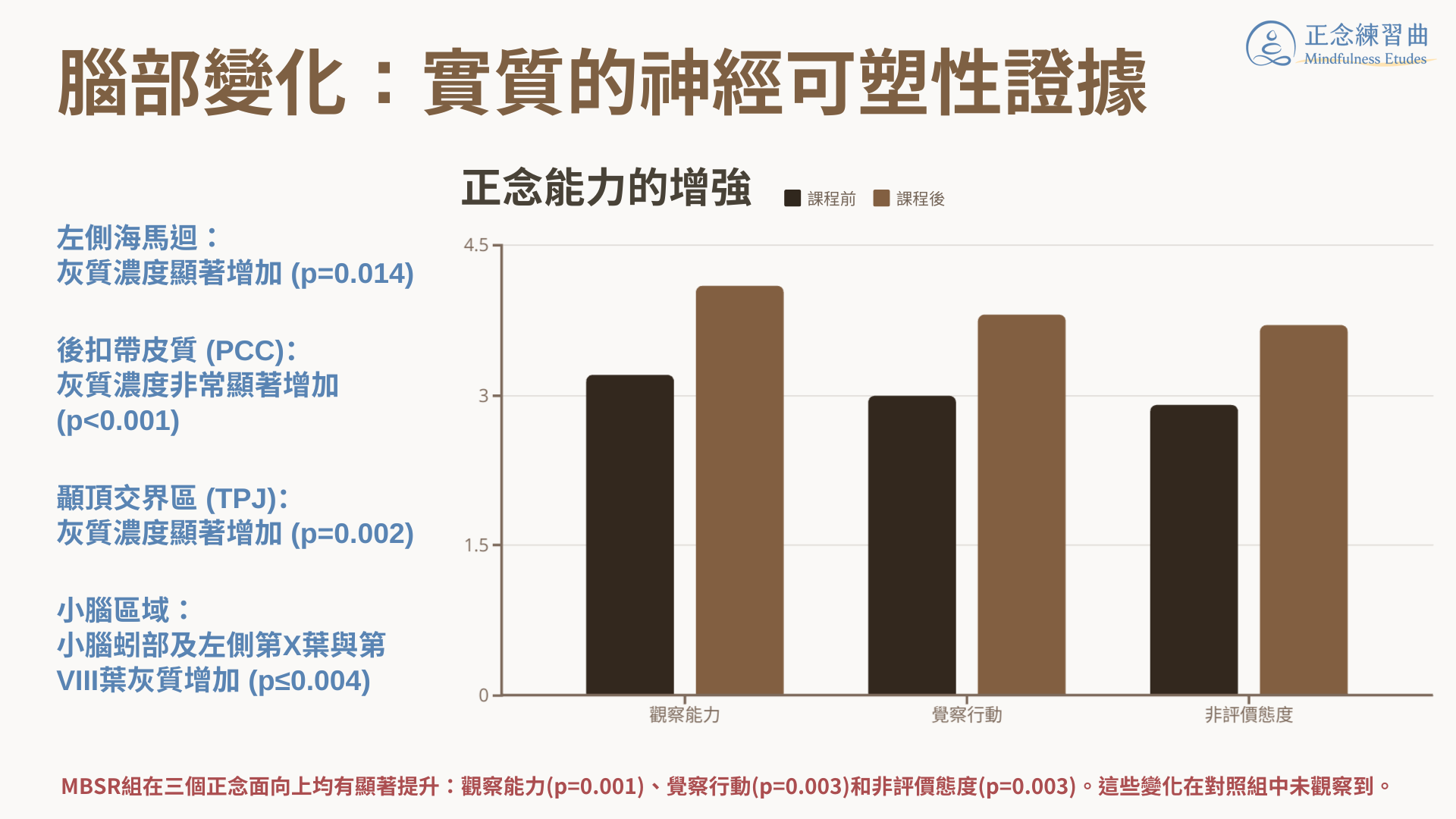

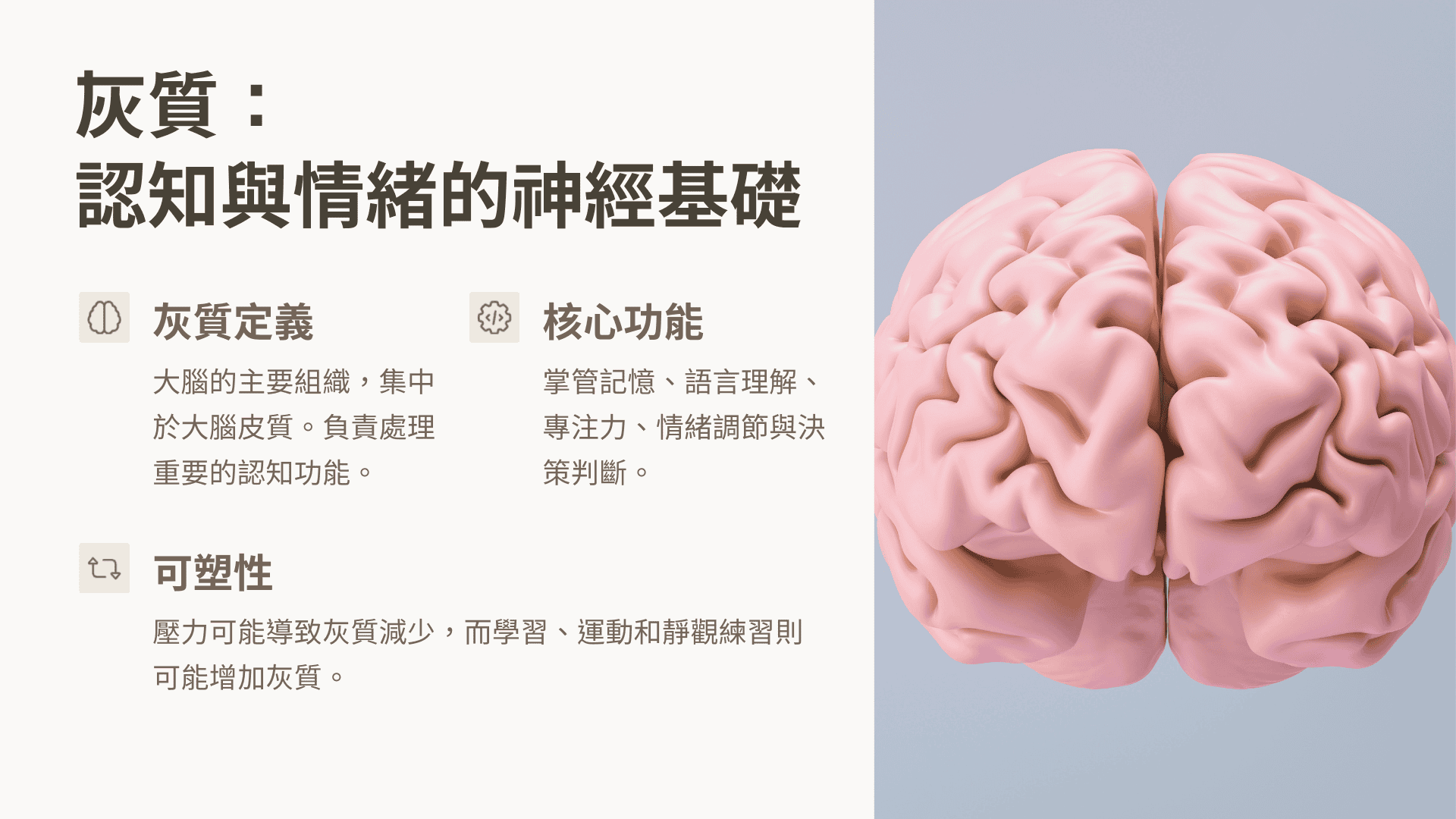

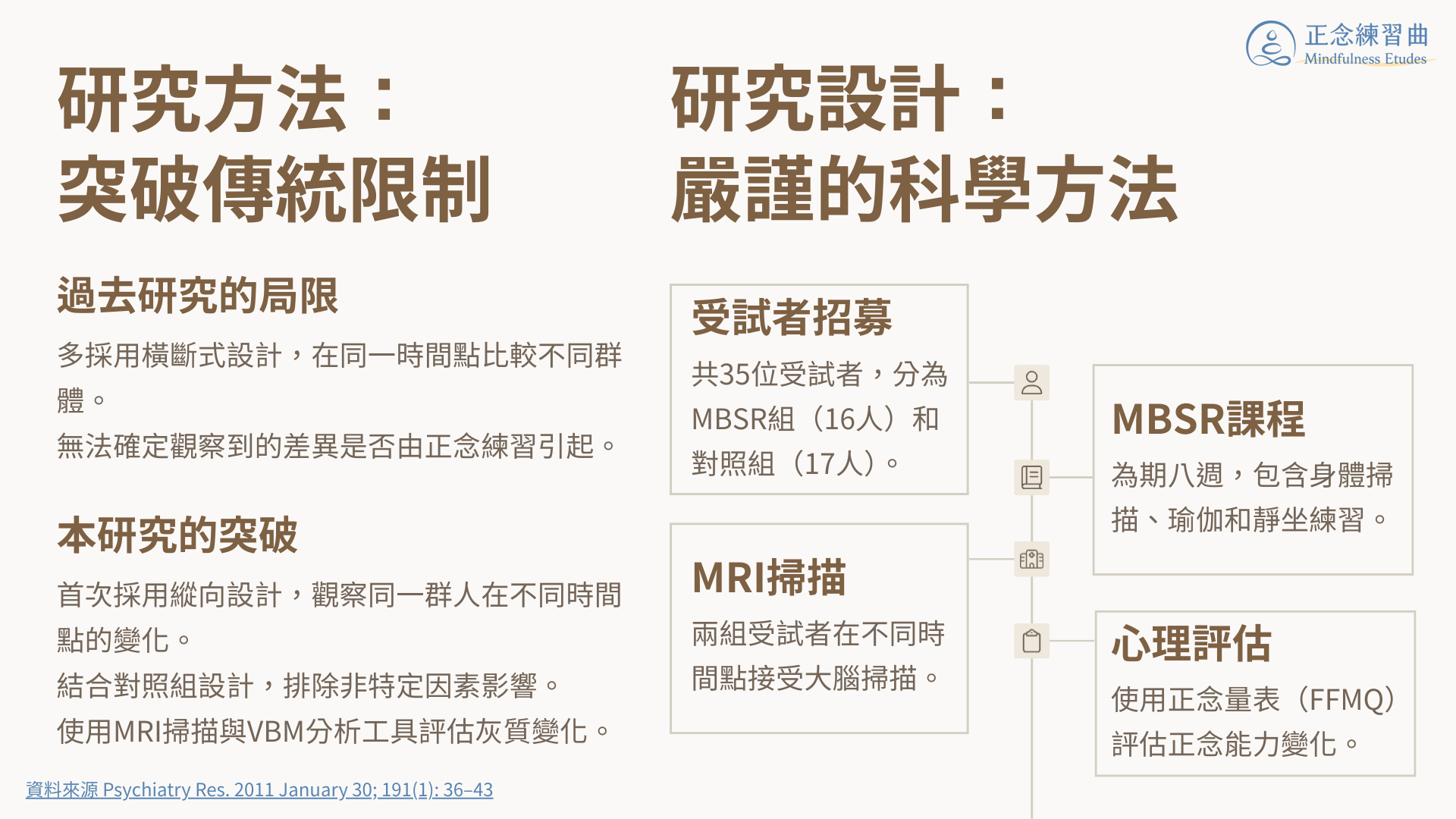

哈佛大學神經科學研究(Hölzel et al., 2011)發現,八週正念訓練能增強「海馬迴」的灰質密度,提升學習與記憶。

麻省總醫院研究顯示正念能降低「杏仁核」活動,使壓力反應減弱(Desbordes et al., 2012)。 - 調整壓力反應:

當杏仁核穩定時,「戰鬥、逃跑、凍結」(Fight, Flight, Freeze)的本能反應會減弱,讓我們更有空間做理性選擇(Hölzel et al., 2011)。 - 提升免疫與幸福感:

研究顯示,持續正念冥想的受試者,其免疫系統活性明顯增強,並伴隨更高的幸福感報告(Davidson, as cited in Kabat-Zinn, 2013)。 - 專注力與職場表現:

正念能改善 ADHD 的注意力缺陷(Zylowska et al., 2008),也幫助一般人提升專注與工作效能。 - 改善人際關係:

透過「正念傾聽」與「非暴力溝通」,我們能更真誠地與他人連結,改善溝通品質。 - 預防憂鬱:

英國國會報告將正念認定為最有效的預防憂鬱方式之一(Mindfulness All-Party Parliamentary Group, 2015)

如何培養正念?認識常見的正念練習方法

正念不只是概念,而是需要透過練習來體驗。以下是幾種常見方式:

- 覺知三角(Triangle of Awareness):來自認知行為療法 (CBT) 中使用的模型,同時觀察念頭、身體感受與情緒,並覺察這三個要素的相互影響。

- 身體掃描(Body Scan):從頭到腳觀察身體感受,是許多課程的入門練習。

- 呼吸觀察(Breath Observation):以呼吸作為錨點,幫助注意力回到當下。

- 五感覺知練習:透過專注於眼睛所見、耳朵所聽、鼻子嗅到的氣味、口腔的味道與身體觸感,來強化覺察力。這種練習能幫助我們在分心或焦躁時,迅速回到「當下」。對於專注力的培養特別有效,因為它直接鍛鍊大腦「選擇注意」的能力。在正念減壓八週課程中,會以「正念飲食」作為練習方式。

- 正念行走:將覺察帶入身體的每一個動作中。在行走時,有意識地去感受腳底與地面的接觸、身體重心的轉移、以及周遭環境的光影與聲音。

- 正念伸展:透過身體動作,溫柔地探索身體的邊界,不強迫、不批判地與緊繃或痠痛等身體感覺同在,重新與身體建立連結。

- 一日止語(One-Day Silent Retreat):透過一天長時間的靜默練習,專注於覺察自己,深化正念練習體驗。

在練習過程中,必須記住一個重要原則:不過度努力、不勉強。正念是一種自我慈悲的訓練,不是為了達到「完美狀態」(Kabat-Zinn, 2013)。如果一開始常常分心、想睡或感到煩躁,這些都是自然現象,不需要責怪自己,而是用溫柔的態度對待。這樣的「自我慈悲」心態,反而能幫助練習持續下去。

正念練習的積分制:

正念練習就像在一場「積分遊戲」裡,每一次都是全新的回合。就如同每一口呼吸都是全新的,我們體內的細胞每分每秒默默工作:有的老去凋零,有的誕生重生。這真實的代謝循環,正映照著「我們的生命此刻正在持續變化」。

上一次練習時,也許感到平靜;這一次,卻可能充滿煩躁。但這並不代表失敗,因為能夠覺察到煩躁,本身就是一分新的積分。

每一次不同的經驗,就像往生命裡一顆一顆疊上的小石頭,看似微小,卻慢慢建構起正念的穩固基礎。當我們以這樣的心態對待練習,不再用「好或壞」去評價自己,而是用自我慈悲的態度,善待自己的每一次投入。

正念減壓(MBSR)八週課程中的練習要點:

- 每日約45分鐘的正式練習,持續 21 天以上,有助於建立新習慣。

- 保持「開放接納」的態度,不需強迫自己。正念強調「盡力就好」,讓覺察自然發生,任何變化都可以是覺察的對象,不需要追求達到某種成果。

- 正念不是心理治療,但能輔助日常生活的壓力調適,進而提升生活各個面向的品質。如果正處於憂鬱、焦慮或更嚴重的症狀,則建議與專業醫師討論是否適合參與。

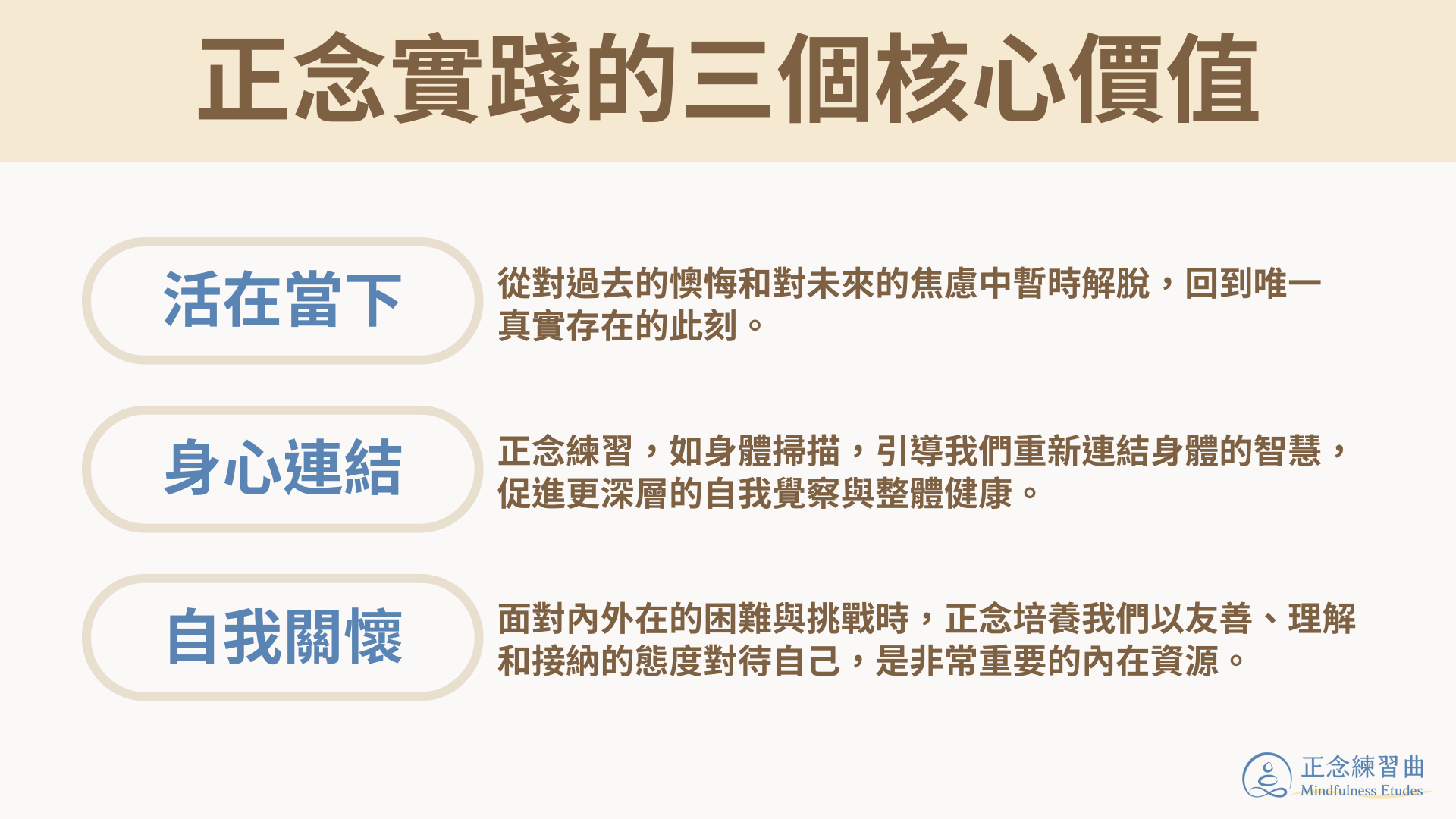

把握正念的核心概念

正念不是「放鬆技巧」,也不是「正向思考法」。它是一種讓我們從自動導航中醒來,真實覺察當下的訓練。當我們能更清楚地看見念頭、情緒與身體感受,就能在壓力與慣性反應之間,創造更多選擇的空間。

常有學員會說,經過正念練習後感到放鬆,或者思維轉變得更加正向樂觀,那是正念帶來的「副產品」,而非正念的主要目的。正念是訓練我們以客觀如實的態度,看待所有的一切。我的正念啟蒙老師───正念心教育的創辦人張振興老師,有一句八字箴言:「不迎不拒,不送不留」,簡單的八個字,道盡了正念的核心精神。

也如我的正念督導老師───台灣正念工坊的執行長陳德中老師的口頭禪:「既來之,則安之」。正念的智慧,其實就藏在我們生活的每個片刻之中,透過一次次地練習,我們能從中體會到「知道就好」的力量。

這份練習,不會立即改變外在環境,但它能深刻地改變我們與自己、與生活互動的方式,這正是正念帶來的革命性力量。正念無法保證帶走所有困難,但它賦予我們一種新的生活態度:「選擇的自由」,這份自由,就是正念最珍貴的禮物。

推薦延伸閱讀

想更深入了解正念,以下書籍與研究文獻值得參考:

- Jon Kabat-Zinn 著:《正念療癒力》(Full Catastrophe Living)

這是正念減壓(MBSR)的經典著作,被譽為MBSR的「聖經」,內容詳細介紹了正念的核心理念與實務操作。 - Thich Nhat Hanh(釋一行禪師):《正念的奇蹟》(The Miracle of Mindfulness)

一行禪師最廣為人知的著作之一,用溫柔、詩意且平易近人的語言,教導我們如何在洗碗、喝茶等日常小事中實踐正念,非常適合初學者。 - Hölzel, B.K., et al. (2011).Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36–43.

哈佛大學團隊的研究,證實八週的正念練習,能增加與學習、記憶、情緒調節相關的大腦區域(如海馬迴)的灰質密度。 - Desbordes, G., et al. (2012).Effects of mindful-attention and compassion meditation training on amygdala response to emotional stimuli in an ordinary, non-meditative state. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 292.

這項證實了經過正念與慈悲靜觀訓練後,即使在沒有冥想的日常狀態下,參與者大腦中負責處理恐懼與壓力反應的「杏仁核」,在面對情緒刺激時的活躍程度也顯著降低。 - Zylowska, L., et al. (2008). Mindfulness meditation training in adults and adolescents with ADHD: A feasibility study. Journal of Attention Disorders, 11(6), 737–746.

證明正念對注意力不足(ADHD)患者的專注力改善具有潛力。 - Mindfulness All-Party Parliamentary Group (2015). Mindful Nation UK.

英國國會的官方報告,指出正念在教育、醫療與職場中對於預防憂鬱與壓力管理的廣泛效益。

參考文獻

Crane, R. (2009). Mindfulness-based cognitive therapy: Distinctive features. Routledge.

Desbordes, G., Negi, L. T., Pace, T. W. W., Wallace, B. A., Raison, C. L., & Schwartz, E. L. (2012). Effects of mindful-attention and compassion meditation training on amygdala response to emotional stimuli in an ordinary, non-meditative state. Frontiers in Human Neuroscience, 6, 292. https://doi.org/10.3389/fnhum.2012.00292

Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36–43. https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2010.08.006

Kabat-Zinn, J. (2013). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness (Revised and updated ed.). Bantam Books.

Mindful Staff. (2024, March 5). What is mindfulness?Mindful.https://www.mindful.org/what-is-mindfulness

Mindfulness All-Party Parliamentary Group. (2015). Mindful nation UK. The Mindfulness Initiative. https://www.themindfulnessinitiative.org/publications/mindful-nation-uk

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. Guilford Press.

Thich Nhat Hanh. (1999). The miracle of mindfulness: An introduction to the practice of meditation. Beacon Press.

Zylowska, L., Ackerman, D. L., Yang, M. H., Futrell, J. L., Horton, N. L., Hale, T. S., Pataki, C., & Smalley, S. L. (2008). Mindfulness meditation training in adults and adolescents with ADHD: A feasibility study. Journal of Attention Disorders, 11(6), 737–746. https://doi.org/10.1177/1087054707308502

留言